行政审批制度改革是我国行政体制改革的重要组成。为顺利推进经济体制改革,适应我国加入世界贸易组织的浪潮,2001年《国务院批转关于行政审批制度改革工作实施意见的通知》(国发〔2001〕33号)颁布,强调各级行政机关应“少管微观,多管宏观,少抓事前的行政审批,多抓事后的监督检查”,行政审批制度改革正式启幕。2003年《中华人民共和国行政许可法》颁布出台,对行政许可的设定、程序、监督和责任等进行了规定,标志着我国行政审批制度改革迈出了关键性的一步。行政审批制度是现代国家管理社会事务的前置性手段,即行政审批相对方诸如公民、法人等从事某项特定活动的前提条件,集中体现了政府行政权力和施政方式。党的十八大报告提出“深化行政审批制度改革,继续简政放权”,行政审批制度改革被视作政府职能转变的重要抓手;党的十九届三中全会将转变政府职能、优化政府机构和职能配置视为“深化党和国家机构改革的重要任务”,而行政审批制度改革作为行政体制改革的组成部分,成为推进党和国家机构改革系统性工程的重要着力点之一。

自2001年正式实施行政审批制度改革以来,我国行政审批制度改革已走过近18年的探索历程,各级政府在精简审批事项、创新审批模式等方面已取得了重大成就(Zhu & Zhang,2015;应松年,2012;朱旭峰、张友浪,2014),其直接表现是国务院分九批次取消、下放和调整了共计2 930项行政审批项目,占原有行政审批事项量的70%以上。2011年6月8日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化政务公开加强政务服务的意见》(中办发〔2011〕22号),提出在省、市、县建立政务服务中心并纳入行政编制,截至2015年,全国3 216个地方政府[1]均已建立政务服务中心[2],政务服务中心已成为行政审批制度改革的重要组织载体。党的十八大以来,中央提出必须深化简政放权、放管结合、优化服务改革,力图通过继续精简审批事项、加强市场监管、加快建设政务服务中心等举措将转变政府职能、提升政府绩效的改革推向纵深。然而,改革的持续推进对地方政府治理提出了新的挑战。一方面,就改革本身而言,行政审批仍然面临“管得过宽,审得过繁,批得过滥”的困境(艾琳等,2013: 15),边减边增、明减暗增、减少增加再减少等现象层出不穷(沈岿,2014),由此,政府管理中的行政成本、信息成本、监督成本等交易成本未能得到有效节约。另一方面,就行政审批主体而言,审批流程不规范,办事不透明(朱旭峰、张友浪,2014),导致公务人员自由裁量权仍然过大,委托代理机制下行政审批中产生的代理成本与寻租成本仍旧高昂。由此,行政审批制度改革能否提升地方政府绩效?如何从交易成本和委托代理的视角出发衡量改革对地方政府绩效的影响?对这一问题的解答能够为改革与地方政府绩效间的关系提供基于经验的实证证据,特别是能够从理论和实证层面对当前改革所面临问题的深层次原因进行识别,为从减少改革中交易成本、有效解决委托代理问题的视角出发,进一步优化审批事项、提高行政效率、促进政府能力建设和提升政府治理绩效提供学理基础。

[1]其中:省级32个,地级334个,县级2 850个,不含港澳台地区。

[2]或称政务大厅、“一站式”大厅、行政服务中心、市民大厅。

二、相关文献综述

国外相关已有成果更多聚焦于内涵更为宏大的行政改革这一范畴,对行政改革的动因和效果进行了充分探讨。就行政改革的动因而言,主要在于传统公共行政的理论和实践模式所对应的社会情境发生了深刻变化,政府必须通过有序变革来回应公民、企业和社会组织的诉求。大多数发达国家的行政改革在“新公共管理”的指导下进行,主张引入私营部门的管理办法和市场化原则来改造政府,如强调私有化和竞争的新西兰政府改革,以提高公共服务质量为目标的英国政府改革,运用项目评级工具(The Program Assessment Rating Tool, PART)改善政府绩效的美国政府改革(Gilmour & Lewis,2006)。此外,还有追求效率、效果和经济的诸如日本(Tanaka,2010)、南欧国家(Kickert,2011)、意大利(Bassanini,2000)等的行政改革。就改革的效果来看,公共选择理论、委托代理理论、交易成本理论被应用到政府领域,为削减公共服务预算、重组公共部门管理提供了理论支持;私有化、竞标、签订合同等做法被引入公共部门,政府与服务主体签订的契约与合同中明确规定了绩效指标,对绩效从无到有的关注使得政府预算大幅削减,政府效率和效益显著提升。

国内研究方面,已有成果从经济学、法学、公共管理等多学科视角(潘秀珍,2009)对我国行政审批制度改革动力、现状和问题等进行了理论探讨或案例研究。就改革的动力而言,我国自1982年开始先后实行了七次大规模的机构改革,无一不是在政府对市场和社会失灵的背景下进行的“回应式”和“计划式”的变革(何艳玲、李丹,2014),这一背景决定了我国政府改革的驱动力是服从经济体制和社会发展的需要。就改革的现状和问题而言,受制于过分强调政府控制职能而忽视服务职能的传统观念,以及部门和个人利益等方面的障碍(宋雄伟,2017),我国行政审批制度改革仍旧面临诸多问题:片面追求数量指标、为减而减,而忽视了改革质量和审批相对方的实际体验,陷入“管得过宽,审得过繁,批得过滥”的困境(艾琳等,2013: 15);取消的审批事项反弹、边减边设、明减暗增、减少增加再减少等现象层出不穷(沈岿,2014);行政成本、代理成本、寻租成本、监督成本等交易成本未能得到有效节约;行政审批事项标准不统一和办事不透明导致审批中自由裁量权过大和寻租行为;改革过程中政府部门权力更为“隐蔽”,出现“明放暗不放”、避重就轻等现象(宋雄伟,2017;孙彩红,2017);等等。

上述有关行政审批制度改革动力、现状和问题的研究为进一步探寻推进改革的路径提供了启示,但仍有必要对改革的影响和效果进行剖析。过宽的行政审批范围容易滋生腐败,产生寻租行为,同时也会增加成本、降低效率(范柏乃、张电电,2018)。而改革最终的落脚点之一就是行政审批范围如何能够更好地确定,改革的效果有待论证和检验。由于行政审批包含行政审批主体和行政审批相对方两类对象,因而改革的影响可以从以下两个层面进行梳理。

第一,关于行政审批制度改革对行政审批相对方的影响,已有研究大多聚焦于改革对新增企业数量和投资项目增长的影响(陈升等,2017),也有研究聚焦改革对创业创新的影响。研究发现地区审批强度的提升不仅降低了居民创业意愿,而且降低了创业规模,这说明以缩减流程、下放权力为核心的行政审批制度改革对创业具有促进作用(张龙鹏等,2016)。就改革对创新的影响而言,研究发现行政审批中心的建立显著提升了创新水平,但政策效果因专利类型、企业性质不同而存在较大差异(王永进、冯笑,2018)。

第二,关于行政审批制度改革对行政审批主体的影响,已有研究聚焦于改革对政府职能转变、政府效率、政府规模、政府透明等方面的影响。作为政府规制市场行为的有力工具:改革一方面被视为调节政府与市场关系的突破口,有助于厘清政府与社会、市场等其他主体之间的关系,激发和释放社会与市场活力;另一方面,改革作为一种政府管理方式的创新,是加强政府能力建设、改进绩效的重要抓手。已有研究对改革的积极效应进行了论证,认为政府部门职责得到进一步优化、政府资源整合力度得到加强、行政效率得到明显提升(张楠迪杨,2014),尽管政府职能的转变远未完成(陈天祥、李倩婷,2015),但政府职能已然大幅缩减,推动了简政放权、放管结合和优化服务(陈升等,2017)。有研究者以行政审批流程作为地方政府职能转变制度红利的中介变量,认为行政审批流程对政府规模、政府服务意识和服务效率、部门沟通顺畅程度等内部优化绩效有显著积极影响(范柏乃、张电电,2018)。然而新的问题依然存在,如太过重视审批事项数量减少方面的要求,使得改革效果大打折扣(马怀德,2016;宋雄伟,2017;孙彩红,2017):一方面政府成本居高不下,管理效益未能明显提升;另一方面办事规则和程序的不透明仍会带来政府部门过大的自由裁量权和权力寻租行为。

行政审批制度改革本质上是一项政府行为,对于改革成效的探讨应该首先着眼于其对地方政府绩效的影响究竟如何。梳理现有关于改革效果的研究成果,发现:在内容层面,已有研究从改革对行政审批主体和行政审批相对方两类对象出发,对其积极影响和现存问题进行了剖析,然而改革对地方政府绩效影响的研究仍旧较为分散且尚无定论;理论层面,已有成果未能从一个具有解释力的理论视角出发对改革的成效和影响进行剖析;方法层面以案例研究或理论探讨为主,鲜有针对改革与地方政府绩效之间关系的实证检验。基于此,本文采用我国15个副省级城市2001—2015年的面板数据,试图对行政审批制度改革与地方政府绩效之间的关系进行探索性研究,以从内容、理论和方法三个层面对既有研究进行推进。

三、理论基础与研究假设

(一)交易成本理论与委托代理理论

根据已有研究成果,当前我国行政审批制度改革仍存在诸多问题(马怀德,2016;宋雄伟,2017;孙彩红,2017),行政审批制度作为一种制度安排,诸多问题的产生源自于改革过程中面临着的重重阻力,多方阻力造成改革效果不及预期,甚至出现新的问题。有研究表明推行改革城市的行政级别越高,遇到的改革阻力越大(朱旭峰、张友浪,2014)。通过分析改革现存困境的深层次原因,能够更深入地剖析改革对政府绩效的影响。由此,本文借鉴新制度经济学中的交易成本理论和委托代理理论,对行政审批制度改革的影响和成效进行理论层面的解释。改革中的阻力因素可归结为行政审批所产生的交易成本和代理问题,而改革的直接目的便是要最大化削减交易成本(何雷、韩兆柱,2017),缓解其中存在的代理问题。

交易成本理论认为由于不确定性,理性、信息、选择与交换的有限性以及机会主义的存在,人们只要产生互动行为即产生交易成本(Feiock et al., 2009)。行政审批涉及行政审批主体和审批相对方两类主体间的互动,所产生的交易成本由制度本身成本和行为主体产生的成本两部分构成。一方面,行政审批制度为应对外部的不确定性和信息有限性产生行政成本、信息成本与监督成本;另一方面,作为代理人的政府公务人员在行政审批中存在有限理性和机会主义,致使其更倾向于过度使用自由裁量权从而忽视作为委托人的行政审批相对方的价值诉求,进而产生高昂的代理成本和寻租成本。

委托代理理论认为不论是委托人还是代理人,都以追求自身效用最大化为前提,而代理人往往会忽略委托人的偏好,从而产生代理问题。我国代议制民主下政府及其公务人员是受公民委托而行使公共权力的代理人(张贤明,2003),行政审批过程中,作为代理人的政府官员因信息不对称和不确定性的存在,可能回避委托人诉求,产生寻租行为或过度使用自由裁量权等问题。综上,新制度经济学下交易成本理论可以对行政审批制度改革的现存问题和面临阻力作出解释,即可以通过来自制度本身和行政主体方面的交易成本予以分析,而委托代理理论对行政主体的代理行为和寻租行为进行了更进一步的解释。本文的理论基础和研究假设见图1。

图1 理论基础与研究假设

资料来源:作者自制。

(二)行政审批制度改革与政府绩效

行政审批决定了政府职能转变的方向、规模和方式(范柏乃、张电电,2018)。行政审批制度改革是转变政府职能的重要突破口,而精简行政审批项目和事项是转变政府职能的重要内容(王澜明,2014)。从我国行政审批制度改革的历程来看,围绕简政放权,取消、下放和减少审批项目是改革的首要举措,诸多研究也将精简行政审批事项作为衡量改革进展的关键指征。在我国,政务服务中心最早诞生于20世纪90年代中后期经济发达的地区,初衷在于对审批事项实行集中、公开办理,随着行政审批制度改革向纵深发展,政务服务中心已成为改革的关键内容与核心载体,被视作改革的重大成果(中国行政管理学会课题组等,2012)。政务服务中心的建立,不仅有利于简化办事程序,提高办事效率,推动政务公开,而且有利于创新政府管理方式(竺乾威,2015)。由此,本文对于改革举措的分析,着眼于“量”和“质”两个层面,既考量精简行政审批事项这一“量”的特征,也关注建立政务服务中心这一“质”的特征,力图较为全面地把握行政审批制度改革的重点环节和中心任务。

政府绩效指政府所做工作的成绩与取得的效益(中国行政管理学会课题组等,2006)。政府绩效是个多维概念(Walker & Boyne,2010),主要包括投入、产出、效率、效益、效果和信息应用等方面,此外政府廉洁度与透明度、回应性与公平性、效能与治理力、公民满意度等也是政府绩效的应有之义(彭向刚、程波辉,2012;吴建南、阎波,2004)。政府绩效可以从过程绩效和产出绩效两个层面进行分析(吴建南等,2015;中国行政管理学会课题组等,2006),其中:过程绩效指政府在行使职能过程中的绩效表现,是政府在履行职能的过程中表现出来的管理能力,已有研究通过控制政府规模、规范行政行为(付永、曾菊新,2005)、促进政务公开透明(胡国进、赖经洪,2005;吴建南等,2015)等方面对政府过程绩效进行测度;产出绩效指政府提供公共服务和进行社会管理的绩效表现,是政府在社会管理中所达到的业绩和效果等(中国行政管理学会课题组等,2006),产出绩效可以通过公众满意度、政府管理效益等方面进行反映。行政审批制度改革通过取消、下放和减少审批事项推进简政放权,最终提升政府治理能力与管理效益,可从过程和结果两个层面对改革影响下的政府绩效进行探讨。具体地,本文通过政府规模、政府透明和行政规范测度过程绩效,通过政府管理效益测度产出绩效。

1.精简行政审批事项与地方政府绩效

第一,审批事项能够减少政府行政成本和代理成本,进而缩减政府规模。政府规模既指政府行政过程中的职能与权力范围,又指政府机构与人员多少(梅继霞,2005)。一方面,就行政审批及其主体而言,行政审批程序复杂且有失规范致使行政审批效率低下,提高了行政成本和信息成本,为了防止公务人员过度使用自由裁量权和其他寻租行为需要更多的代理成本和监督成本(徐晓林,2002;应松年,2012)。另一方面,对行政审批相对方而言,繁琐的行政审批流程、冗杂的行政审批事项、过多的行政审批费用提高了市场准入门槛(潘秀珍、褚添有,2010),导致行政审批相对方更多的交易成本。而行政审批制度改革下大幅精简行政审批事项、简化审批流程,能够减少政府行政的代理成本与行政成本,达到限制政府权力、控制政府规模的目的。

第二,精简和下放审批事项能够进一步规范政府权责,进而提高政府行使行政权力的透明度。政府透明是指政府制定政策与执行的过程和结果等相关信息的可获得性(于文轩,2013):一方面,现实实践中政府部门取消、下放、调整和清理行政审批事项往往建立在主动公开权责清单的基础上,通过对自身权责的厘清提高权力运行的透明度;另一方面,简政放权过程中强调公开透明、职权法定、程序合法等,可以减小行政权力寻租空间,减少政府及其公务人员的自由裁量权,进而提高政府透明程度。

第三,精简审批事项通过简政放权的深入推进,能够进一步规范行政行为。行政规范是指依靠制度秩序的他律形式对政府行政行为进行规范(乔姗姗,2015),其核心要义便是规范和限制行政权力的使用,确保行政官员的自主空间在合理、合法范围之内。一方面,不得截留和保留中央发文明令取消和下放的行政审批事项,同时最大限度取消本级政府行政审批事项,能够从根本上消除滥用行政权力的空间,限制行政审批官员自由裁量权;另一方面,通过主动公开“三张清单”接受社会监督,能够将政府部门权责及其行政行为予以规范和公开。

第四,精简审批事项激发社会和市场活力,进而提高政府管理效益。政府管理效益是从结果层面对政府管理社会事务所取得成绩和效益的规定,表现为经济效益、人口与社会效益和环境效益等(钟荣等,2005)。作为政府管理方式的创新,精简审批事项可以促进市场经济发展,节约交易成本,获取制度创新利润,其直接表现便是增加地方财政收入(陈天祥,2004)。因此,行政审批制度改革是政府提升自身效率、获取更大的管理效益的重要手段。据此,提出如下假设:

H1:精简行政审批事项有助于提升地方政府绩效。

H1a:精简行政审批事项有助于缩减政府规模;

H1b:精简行政审批事项有助于促进政府透明度;

H1c:精简行政审批事项有助于规范政府行政行为;

H1d:精简行政审批事项有助于提升政府管理效益。

2.政务服务中心与地方政府绩效

第一,作为行政审批制度改革的重要组织载体,政务服务中心承担着代表政府部门集中办理行政审批业务和部分公共服务事项的职责。政务服务中心的建立将行政审批事项集中到政务服务中心进行审批,同时要求对其服务窗口办理事项充分授权,“一个窗口受理、一站式审批、一条龙服务、一个窗口收费”的运行模式有助于政府职能重构与整合,从而打破政府部门间的壁垒,实现跨部门式治理与合作,这在一定程度上能够简化和规范行政审批流程,减少政府行政成本,缩减政府规模。

第二,建立政务服务中心的初衷之一就是推进行政权力公开透明运行:一方面,依托互联网技术建立的网上政务服务中心,探索了网上行政审批信息发布、网上行政许可办理、网络审批结果查询等机制,从而实现了信息共享、政务公开;另一方面,政务服务中心要求实现办事流程、材料清单、依据等方面的政务公开,增加了公民对政府信息的可获得性(于文轩,2013),限制行政审批公务人员过度的自由裁量权和寻租行为,进而提升政府在行政审批过程中的透明度。

第三,权力清单、责任清单、负面清单等的公布是政务服务中心制度实现清权、减权和制权的有力措施,政务服务中心从制度安排上塑造和规范决策者和执行者的行为,从深度、广度以及对公民的回应性上增加了公民对政府信息的可获得性,进而提升了政府在行政审批政策制定与执行过程中的透明度,规范了行政审批过程中的官员行为。

第四,地方政府大力推行行政审批制度改革的目的在于提高行政审批效率,通过简政放权营造良好的营商环境。政务服务中心以“效率、质量、服务”为宗旨实行“一站式”审批,通过重塑冗余机构、简化繁复审批流程,能够减少企业等社会主体进行市场活动的交易成本,从而向企业提供更为高效的公共服务(谭海波等,2014;朱旭峰、张友浪,2015),激发地区发展内生动力,提升政府管理效益。据此,提出如下研究假设:

H2:政务服务中心的建立有利于提升地方政府绩效。

H2a:政务服务中心的建立有利于缩小政府规模;

H2b:政务服务中心的建立有利于促进政府透明;

H2c:政务服务中心的建立有利于规范政府行政行为;

H2d:政务服务中心的建立有利于提升政府管理效益。

3.行政审批制度改革的时间效应

政府部门出台一项政策或进行改革的效果往往随着时间的推移而逐步显现(Liang & Langbein,2015;周黎安、陈烨,2005)。行政审批制度改革效应同样可能随时间推进而变化。一方面,精简审批事项和建立政务服务中心效果的出现具有一定滞后性,且当精简事项的空间日渐缩小时,进一步精简审批事项的压力势必增加,对政府绩效的影响会随之弱化;另一方面,随着政务公开力度的增强、公民参与的不断增多,审批相对方对审批流程、效率与服务质量的要求也愈发严格,由此改革的外部效果亦会日渐消减。据此,本文提出如下假设:

H3:行政审批制度改革对政府绩效的影响存在时间效应,改革对政府绩效的提升作用会随着时间的推移而递减。

四、研究设计

(一)样本和数据来源

本文采用我国15个副省级城市2001—2015年间面板数据,以副省级城市政府为研究对象有三方面的考虑:(1)副省级市政府在我国地方政府中处于次高的行政层级,是行政审批制度改革中承接上级和下放行政审批事项的关键中间环节,攸关省级下放行政审批事项的落实,其简政放权的力度将直接影响到下级地市、县区政府的改革力度,因而以副省级政府为分析对象对研究更有意义;(2)相较于省级政府,副省级政府与企业等社会主体有更多的直接联系;(3)相对于地市级政府,副省级政府数据更易获取。

被解释变量地方政府绩效的相关数据来源于各城市年度统计年鉴、《中国政府网站绩效评估报告》和《中国法律年鉴》;解释变量行政审批事项与政务服务中心相关数据通过检索政府官网、行政审批中心网以及市政府文件与工作报告、政府令与函等途径获取,并辅之以新闻媒体报道进行搜寻。所有数据均来自公开的二手数据,可确保其真实性与客观性。

(二)变量测量

1.解释变量

本文采用行政审批制度改革的关键内容与核心载体,即精简行政审批事项与建立政务服务中心对其进行测量。其中:行政审批事项用每万人行政审批事项量测量(刘泽照,2016),即用当年精简和调整后保留的行政审批事项量除以当年人口规模;建立政务服务中心设置为虚拟变量,若某市在当年1-6月建立政务服务中心,则当年及之后年份记为1,若某市在7-12月建立政务服务中心,则次年及之后记为1,其余年份记为0。

2. 被解释变量

(1)政府规模。政府规模包含政府职能规模、单位GDP公务员数量和行政管理费用支出规模(李锦舒等,2011)。行政审批制度改革的直接作用是简化审批流程,减少政府行政成本、代理成本与监督成本,所以采用行政管理费用支出规模即政府支出规模衡量政府规模。本文采用政府消费支出占GDP比和最终消费支出比重(吴一平,2010)衡量政府规模。

(2)政府透明。政府网站信息的可获得性可作为测量政府透明的载体,中国软件测评中心出具的《中国政府网站绩效评估报告》[1]是目前国内对政府网站绩效较为权威的研究,其中在线服务指数反映的是政府在线服务能力,信息公开指数反映的是政府公开基本信息的程度。本文采用在线服务指数与信息公开指数来测量政府透明度。

[1]该报告自2005年开始发布,本文采用均值插补法对缺失值进行填补。

(3)行政规范。若行政审批公务人员的行政行为有损行政审批相对方合法权益,相对方可向行政复议机关提交复议申请,因此行政复议数与行政应诉数可反映行政机关行政行为规范程度。另外,若相对人在获许可而从事的领域违反了行政法规范,尚未构成犯罪的政府行政机关对其进行行政制裁,包括行政处罚性收费和罚没等,因此行政性收费和罚没收入也是反映行政规范程度的重要指标。本文采用百万人行政复议数、百万人行政应诉数及人均行政性收费和罚没收入(吴建南等,2015)测量行政规范程度。

(4)政府管理效益。政府管理效益分为经济效益、人口与社会效益和环境效益(钟荣等,2005)。由于行政审批制度改革旨在激发社会主体活力,理顺政府与社会、市场之间的关系,提高行政效率,优化营商环境,从而提升地方经济发展水平,加之地方政府不断进行制度创新可获取制度外部收益,所以本文政府管理效益主要指经济效益,采用政府财政收入占GDP比进行测量。

3. 控制变量

(1)人均GDP。我国东中西部经济发展水平有较大差异,相对于经济发展水平较低的地区,经济越发达的地区民众对政府提供公共服务质量、信息公开和行政效率的要求也越高。因此本文对人均GDP进行控制。

(2)人口规模。构建人口总量(城市年末人口总数)变量,以控制人口规模对行政审批制度改革效果的影响。

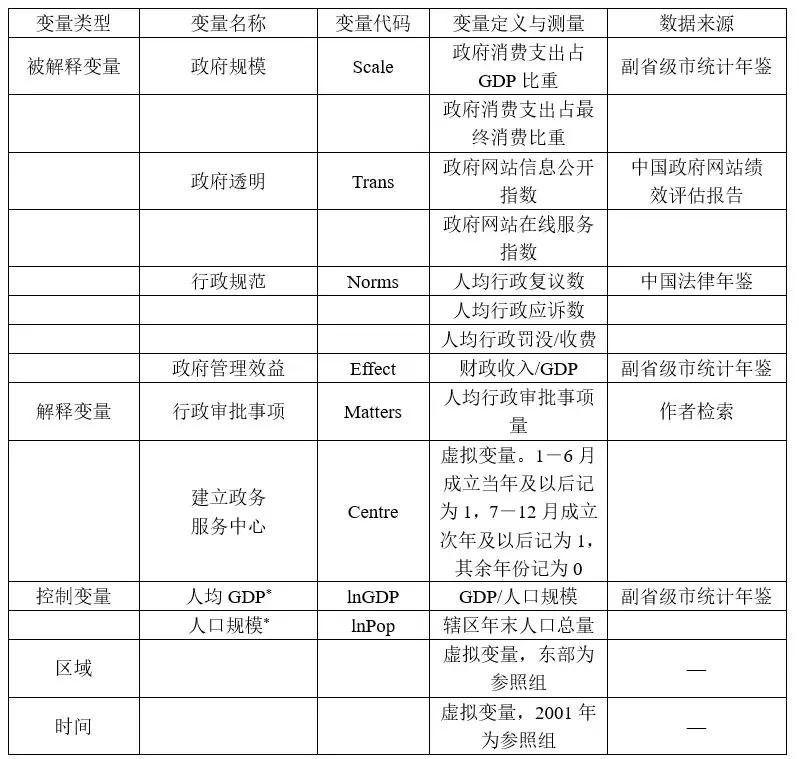

(3)区域及时间效应。本文按照研究惯例,以东部(East)为参照组,设置中部(Mid)和西部(West)两个虚拟变量,同时,以2001年为参照组设置2002—2015年14个时间虚拟变量。本文所涉各变量及数据来源见表1。

表1 变量与数据来源

注:*表示对该变量取自然对数。

资料来源:作者自制。

(三)统计检验方法

本文采用2001—2015年15个副省级城市的面板数据,混合截面与时间序列数据结构要求同时考虑横向截面和纵向时序的变化(Beck,2003),因此考虑构建如下两个模型:模型1通过Hausman检验选择固定效应或随机效应模型进行估计;模型2则考虑到改革对政府绩效的影响存在一定的时间效应,因而设置改革第i年的时间虚拟变量,检验改革对政府绩效的影响。

五、数据分析

(一)描述性统计

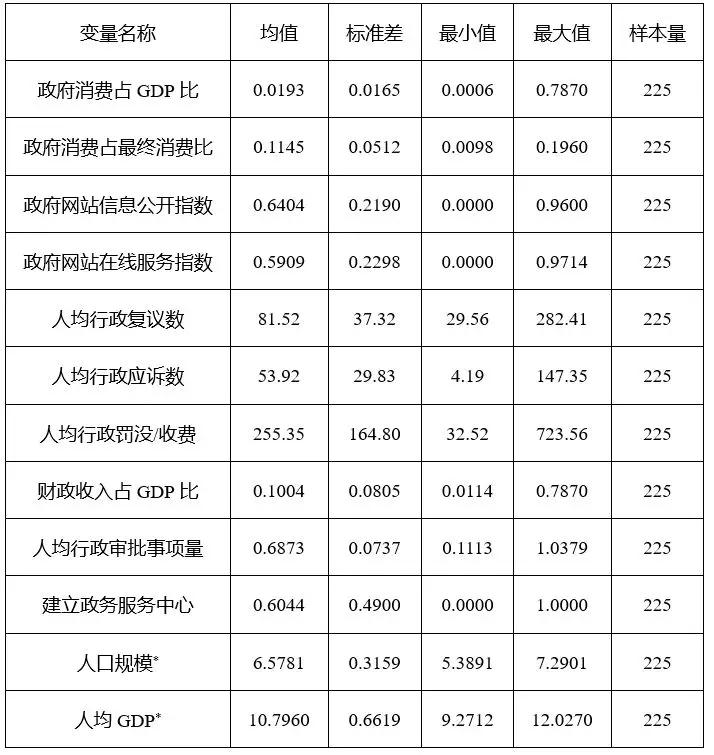

表2报告了主要变量的描述性统计分析。由表可知:2001—2015年15个副省级城市平均每万人行政审批事项量为0.687项;此外,政府规模、政府透明、行政规范和管理效益等被解释变量变异较大,需要更进一步的解释。

表2 主要变量描述性统计

注:*表示对该变量取自然对数。

资料来源:作者自制。

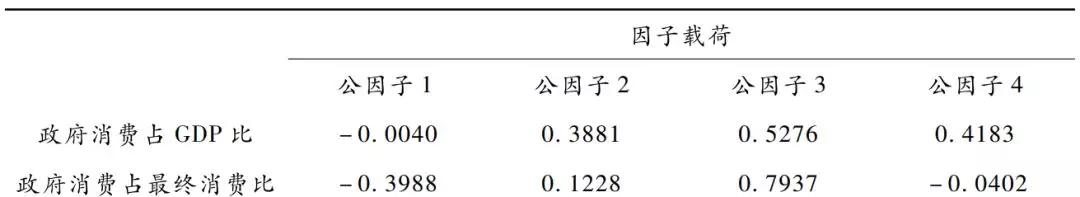

(二)被解释变量因子分析

基于主成分分析法对被解释变量进行因子分析,各变量因子载荷如表3所示。据此,将公因子1命名为行政规范,将公因子2命名为政府透明,将公因子3命名为政府规模,将公因子4命名为政府管理效益。[1]

[1]基于因子分析结果,本文后续分析对测量政府规模、政府透明、行政规范和政府管理效益的各个变量值分别取其均值,以形成政府规模指数、政府透明指数、行政规范指数和政府管理效益指数,并以此作为被解释变量。

表3 被解释变量因子分析

资料来源:作者自制。

(三)相关性统计

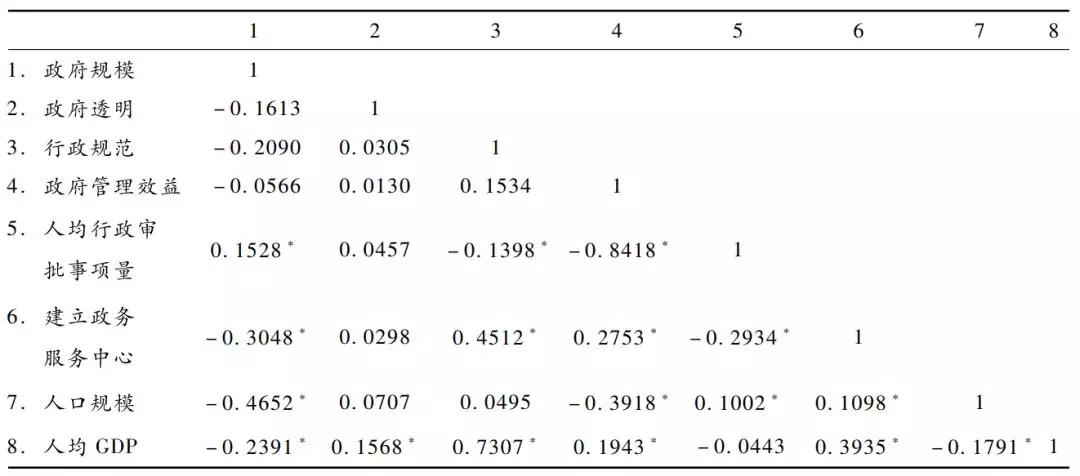

表4报告了主要变量相关性统计分析结果。可以看出,人均行政审批事项与政府规模呈正相关关系,与行政规范、政府管理效益呈负相关关系,与政府透明的相关关系不显著;建立政务服务中心与政府规模负向相关,与行政规范、政府管理效益正向相关,与政府透明相关关系不显著。

表4 主要变量相关性统计

注:N=225。*表示在0.05的水平上统计显著。

资料来源:作者自制。

(四)回归分析

本文利用Hausman检验判断应使用面板数据随机效应模型还是固定效应模型。结果显示Hausman检验不显著,因此采用随机效应模型进行回归。对各自变量间的方差膨胀因子(Variance Inflation Factor,VIF)进行检验,结果显示均小于10,表明多重共线性在可接受的范围内。

1.行政审批制度改革对政府绩效影响的主效应

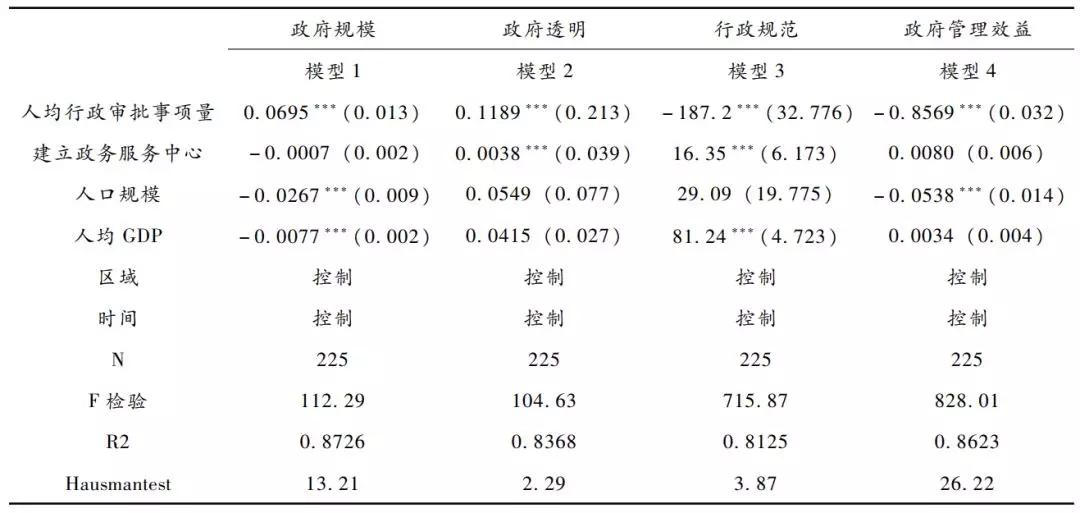

表5报告了行政审批制度改革对政府绩效影响的回归分析结果。模型1、2、3、4分别以政府规模、政府透明、行政规范和政府管理效益为被解释变量,采用面板数据随机效应模型进行估计。

表5 行政审批制度改革对政府绩效影响的回归分析

注:*p<0.1,**p<0.05,***p<0.01。括号内为标准误。上述模型均控制了区域、时间虚拟变量和常数项。

资料来源:作者自制。

结果显示:每万人行政审批事项与政府规模显著正相关,与政府管理效益负相关,说明精简行政审批事项确实能够缩减政府规模、提升政府管理效益,假设H1a和H1d得到了支持,但这种效应是否随时间推进会有变化仍需进一步的检验;每万人行政审批事项与政府透明度显著正相关,与行政规范显著负相关,说明精简行政审批事项降低了政府透明度,增加了人均行政复议、应诉和罚没等,H1b和H1c未被支持,可能的原因是片面强调精简行政审批事项的数量指标,而未能从创新管理方式、提升管理能力的角度推进改革,进而不能有效促进政务公开透明和管理效益的持续提升。此外,建立政务服务中心与政府透明度显著正相关,H2b得到了支持,说明政务服务中心的建立有利于信息共享和政务公开。尽管关系不显著,但政务服务中心的建立对政府规模有负向影响,对政府管理效益有正向影响,这与假设H2a和H2d方向一致,此外未得到支持的是建立政务服务中心与行政规范之间的关系。

2.行政审批制度改革对政府绩效的时间效应

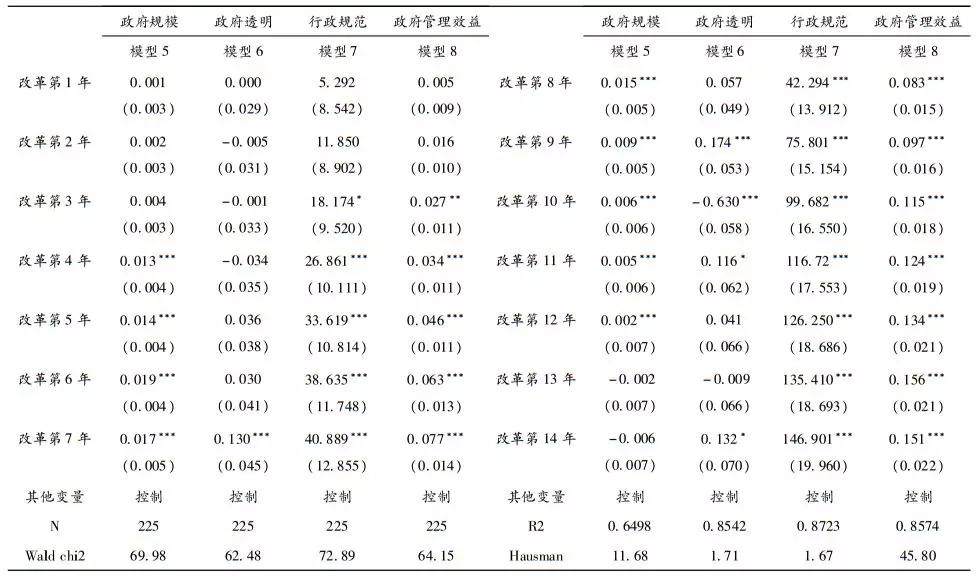

为了测度行政审批制度改革的持续效应,设置改革第i年的虚拟变量,分别当处于改革第i年时取值为i,其余年份取值为0,故而2001—2015年分别取值为1-15,结果如表6所示。模型5-8动态地考察了改革对政府规模、政府透明、行政规范和政府管理效益的影响。

表6 行政审批制度改革对政府绩效影响的时间效应

注:*p<0.1,**p<0.05,***p<0.01。括号内为标准误。上述模型均控制了其他变量。

资料来源:作者自制

数据显示,行政审批制度改革对政府绩效的影响存在显著的时间效应,改革对政府绩效各维度的影响各不一致。第一,政府规模方面,改革的推进与政府规模呈显著正向关系,这说明尽管改革以削减、调整和下放行政审批事项为核心环节,单纯精简行政审批事项的绝对量未能有效减少行政成本、代理成本和信息成本等交易成本,这表明政府应进一步从转变政府职能、创新管理方式等方面对其规模进行调整。第二,就政府透明而言,改革对其积极影响相对滞后,在改革的第七年达到显著水平,然而到了改革后期,这种关系转换为显著负相关(第十年)或相关关系不显著,这可能是由于政府“三张清单”等相关政务信息公开已日趋饱和,但民众对其他政务信息公开的需求则与日俱增。第三,行政规范方面,改革的推进与人均行政复议、应诉和罚没呈显著正向关系,同主效应H1c和H2c未被支持一致,改革对行政规范的影响仍有待进一步探究。第四,政府管理效益方面,改革的推进与政府管理效益自改革第三年起保持稳定的显著正向关系,说明改革确实能够通过简化流程提供更好的公共服务和创造良好营商环境,进而提升政府财政收入水平。

六、研究结论和讨论

行政审批制度改革被视为政府转变职能、调节政府与市场关系的突破口(朱旭峰等,2015),深化行政审批制度改革能够激发社会与市场活力,不仅有利于提升政府行政效率和管理能力,而且有助于促进区域经济和社会发展。然而当前我国行政审批制度改革进程仍旧面临着多重阻力与问题,改革对于政府绩效的影响仍有待检验。本文试图回答如何基于交易成本和委托代理的分析视角衡量行政审批制度改革对地方政府绩效的影响,基于我国15个副省级城市2001—2015年的面板数据,本文聚焦改革的重点环节和中心任务——精简行政审批事项与建立政务服务中心对政府规模、政府透明、行政规范与政府管理效益等地方政府绩效内涵的影响。研究结果显示,行政审批制度改革能够在一定程度上改善政府绩效,精简行政审批事项和建立政务服务中心对政府规模、政府透明、行政规范和政府管理效益等政府绩效维度的影响各不相同。

首先,精简行政审批事项能够在一定程度上降低政府规模、提升政府管理效益,然而精简行政审批事项对政府透明和行政规范的积极影响并未显现。以上结果说明精简行政审批事项确实能够在一定程度上实现简政放权和政府职能转变,从而提升政府管理效益,然而片面追求精简行政审批事项的绝对量未能有效控制行政审批中产生的各项交易成本,对于缓解行政审批主体与审批相对方之间的信息不对称、代理行为、寻租行为和过度自由裁量权的抑制作用甚微。

其次,建立政务服务中心在缩减政府规模、提升政府透明和提升政府管理效益方面的成效显著。政务服务中心作为创新政府管理方式的核心组织载体,涉及改革走向纵深的诸多举措:一方面,规范了行政审批流程,实现了职能整合与部门协作,能够减少行政成本;另一方面以政务服务中心为依托的电子政务为政府信息公开提供了基础,缓解了政府与公民间的信息不对称,在一定程度上能够对公务人员自由裁量权和寻租行为进行限制;最终,政务服务中心的建立能够进一步提升公共服务质量,通过营造良好的营商环境有力促进地方经济发展。然而建立政务服务中心对行政规范的积极作用并未体现。

最后,行政审批制度改革对于政府规模的积极效应在长期内未得到支持,说明除了精简行政审批事项外,应适时创新行政审批模式;改革对于政府透明的积极效应随时间推进逐渐降低,说明要从更高层面上满足公众信息公开的需求;改革在长期内能够提高政府管理效益,进一步验证了改革对于激发社会与市场活力,提升政府管理能力和促进经济社会发展方面的积极作用。

基于以上研究发现,我们认为,应将改进政府绩效作为改革的矢之标靶,逐渐改变将精简行政审批事项这一“量”的层面作为改革焦点的传统理念,进一步创新政府管理方式,从“质”的层面将行政审批制度改革推向纵深。深入行政审批制度改革,重点在于健全和完善有效的约束机制和参与机制,从而进一步降低行政审批过程中的交易成本,规避行政审批中的代理问题。首先,通过构建法制基础,进一步规范政府行政行为,提升政府信息透明度,强化相关改革政策出台的责任;其次,兼用市场化和政治化两种权力制约政府行为(王金秀,2002),确保政府行政行为的效率性和有效性;最后,建立改革实践中良好的公民参与机制、信息反馈机制和监督机制,诸如听证会、会议公开、信息公示等,从而减少改革的交易成本和信息不对称,进一步提升政府服务能力和政府绩效。

本文的研究局限主要在于:第一,本文采用公开可得的二手数据就行政审批制度改革对政府绩效的影响进行研究,是基于改革本质上是一项政府行为,对于改革成效的探讨应该首先着眼于其对政府绩效的影响究竟如何,未来应获取行政审批相对方改革效果感知的一手数据;第二,本文以15个副省级城市为研究对象对改革与政府绩效的关系进行了研究,未来研究可向省级和地市级政府乃至县级政府拓展,以求进一步的实证证据进行研究;第三,未来研究可进一步拓展内容,结合2016年中央出台的放管服改革的相应举措,对改革对政府绩效的影响进行更为深入的探讨。

参考文献

艾琳、王刚、张卫清(2013). 由集中审批到集成服务——行政审批制度改革的路径选择与政务服务中心的发展趋势. 中国行政管理,4: 15-19.

陈升、王梦佳、李霞(2017). 有限政府理念下行政审批改革及绩效研究——以浙、豫、渝等省级权力清单为例. 公共行政评论,4: 80-94.

陈天祥(2004). 对中国地方政府制度创新作用的一种阐释. 中山大学学报(社会科学版),4: 19-23.

陈天祥、李倩婷(2015). 从行政审批制度改革变迁透视中国政府职能转变——基于1999—2014年的数据分析. 中山大学学报(社会科学版),2: 132-151.

范柏乃、张电电(2018). 地方政府职能转变的制度红利及其生成机制——以行政审批流程为中介变量. 管理世界,4: 67-79.

付永、曾菊新(2005). 地方政府治理结构与区域经济发展. 经济体制改革,2: 73-77.

何雷、韩兆柱(2017). 基于交易成本分析的行政审批制度改革研究. 行政论坛,1: 58-63.

何艳玲、李丹(2014). 机构改革的限度及原因分析. 政治学研究,3: 93-107.

胡国进、赖经洪(2005). 新时期政府治理模式探析. 江西社会科学,8: 129-134.

李锦舒、李棕、杨道田(2011). 专题报告六:中国政府成本与规模分析. 载北京师范大学管理学院、北京师范大学政府管理研究院编《2011中国省级地方政府效率研究报告——新公共管理视野下中国省级地方政府的投入与产出》.北京:北京师范大学出版集团.

刘泽照(2016). 行政审批与地区腐败关联度——来自省际面板数据的实证研究发现. 华中科技大学学报(社会科学版),2: 99-106.

马怀德(2016). 行政审批制度改革的成效、问题与建议. 国家行政学院学报,3: 14-18.

梅继霞(2005). 论政府规模的扩张与限制. 行政论坛,1: 5-8.

潘秀珍(2009). 行政审批制度改革的多学科研究综述. 广西师范大学学报(哲学社会科学版),6: 17-21.

潘秀珍、褚添有(2010). 利益冲突性制度变迁——转型期中国行政审批制度改革的理论模型. 中国行政管理,5: 14-18.

彭向刚、程波辉(2012). 服务型政府绩效评估问题研究述论. 行政论坛,1: 40-47.

乔姗姗(2015). 论行政行为规范的自律性人格之维——基于乔治·H. 米德的“自我”理论视角. 华中科技大学学报(社会科学版),3: 23-30.

沈岿(2014). 解困行政审批改革的新路径. 法学研究,2: 20-34.

宋雄伟(2017). 地方政府行政审批制度改革执行困境与推进策略——基于2012—2015年A省的调查研究. 理论探讨,1: 33-37.

孙彩红(2017). 地方行政审批制度改革的困境与推进路径. 政治学研究,6: 81-90.

谭海波、姚迈新、李兵龙(2014). 地方政务服务中心建设:问题与对策. 探求,3: 61-66.

王金秀(2002). “政府式”委托代理理论模型的构建. 管理世界,1: 139-140.

王澜明(2014). 深化行政审批制度改革应“减”“放”“改”“管”一起做──对国务院部门深化行政审批制度改革的一点看法和建议. 中国行政管理,1: 6-8.

王永进、冯笑(2018). 行政审批制度改革与企业创新. 中国工业经济,2: 24-42.

吴建南、胡春萍、张攀、王颖迪(2015). 效能建设能改进政府绩效吗?——基于30省面板数据的实证研究. 公共管理学报,3: 126-138.

吴建南、阎波(2004). 政府绩效:理论诠释、实践分析与行动策略. 西安交通大学学报(社会科学版),3: 31-40.

吴一平(2010). 政府规模、政府质量与经济绩效:中国经验. 社会科学战线,3: 36-46.

徐晓林(2002). 试论中国行政审批制度改革. 中国行政管理,6: 6-8.

应松年(2012). 行政审批制度改革:反思与创新. 人民论坛·学术前沿,3: 48-53.

于文轩(2013). 政府透明度与政治信任:基于2011中国城市服务型政府调查的分析. 中国行政管理,2: 110-115.

张龙鹏、蒋为、周立群(2016). 行政审批对创业的影响研究——基于企业家才能的视角. 中国工业经济,4: 57-74.

张楠迪扬(2014). 基层政府行政审批制度改革的路径分析——以顺德为案例. 公共行政评论,2: 45-69.

张贤明(2003). 政治责任的逻辑与实现. 政治学研究,4: 46-52.

中国行政管理学会课题组、龚禄根、包国宪、吴建南、张定安(2006). 政府部门绩效评估研究报告. 中国行政管理,5: 11-16.

中国行政管理学会课题组、靳江好、文宏、赫郑飞(2012). 政务服务中心建设与管理研究报告. 中国行政管理,12: 7-11.

钟荣、罗聪、宫传辉(2005). 政府绩效审计评价指标体系设计. 陕西审计,5: 8-9.

周黎安、陈烨(2005). 中国农村税费改革的政策效果:基于双重差分模型的估计. 经济研究,8: 44-53.

朱旭峰、张友浪(2014). 新时期中国行政审批制度改革:回顾、评析与建议. 公共管理与政策评论,1: 35-42.

朱旭峰、张友浪(2015). 创新与扩散:新型行政审批制度在中国城市的兴起. 管理世界,10: 91-105.

竺乾威(2015). 行政审批制度改革:回顾与展望. 理论探讨,6: 5-9.

Gilmour, J.B. & Lewis, D. E. (2006). Does Performance Budgeting Work? An Examination of the Office of Management and Budget""""""""s PART Scores. Public Administration Review, 66(5): 742-752.

Bassanini, F. (2000). Overview of Administrative Reform and Implementation in Italy: Organization, Personnel, Procedures and Delivery of Public Services. International Journal of Public Administration, 23(2-3): 229-252.

Beck, N. (2003). Time-Series-Cross-Section Data: What Have We Learned in the Past Few Years?.Annual Review of Political Science, 4(1): 271-293.

Feiock, R. C., Steinacker, A. & Park, H. J. (2009). Institutional Collective Action and Economic Development Joint Ventures. Public Administration Review, 69(2): 256-270.

Kickert, W. (2011). Distinctiveness of Administrative Reform in Greece, Italy, Portugal and Spain: Common Characteristics of Context, Administrations and Reforms. Public Administration, 89(3): 801-818.

Liang, J. & Langbein, L. (2015). Performance Management, High-Powered Incentives, and Environmental Policies in China. International Public Management Journal, 18(3): 346-385.

Tanaka, H. (2010). Administrative Reform in Japanese Local Governments. Papers on the Local Governance System and its Implementation in Selected Fields in Japan, 18: 1-34.

Walker, R. M. & Boyne, G. A. (2010). Public Management Reform and Organizational Performance: An Empirical Assessment of the U. K. Labour Government""""""""s Public Service Improvement Strategy. Journal of Policy Analysis & Management, 25(2): 371-393.

Zhu, X. & Zhang, Y. (2015). Political Mobility and Dynamic Diffusion of Innovation: The Spread of Municipal Pro-Business Administrative Reform in China. Journal of Public Administration Research & Theory, 26(3): 535-551.